Los invisibles de Latinoamérica

Las cárceles latinoamericanas están saturadas de pobres, segregados de una sociedad cuyos círculos de producción y consumo no pudieron absorberlos. Ese debería ser el punto de partida para emprender cualquier proceso de reforma

[Artículo extraído íntegramente de elDiario.es]

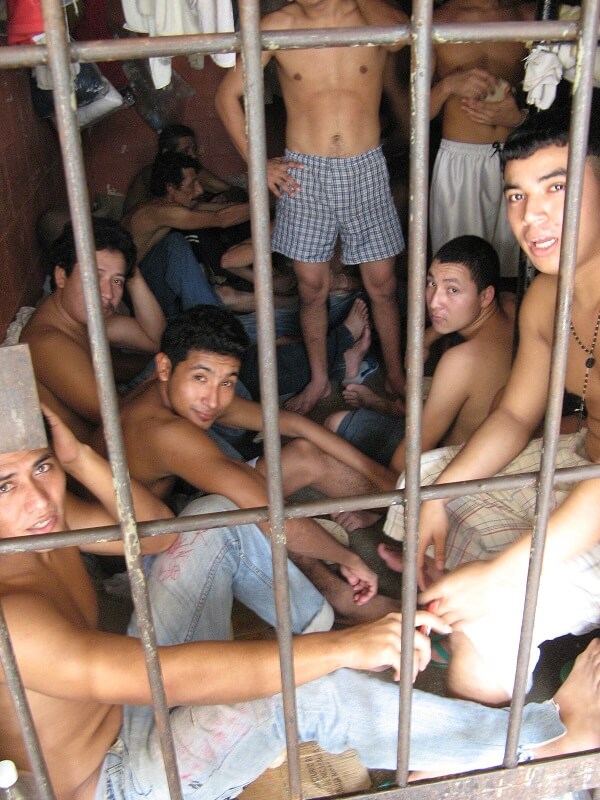

Hace un par de semanas, una cárcel ecuatoriana se convirtió, nuevamente, en una sangría que dejó más de 100 personas –por demás decirlo, a cargo del Estado– asesinadas con inusitada brutalidad. Es la segunda vez que un evento de semejantes proporciones ocurre en el país suramericano en lo que va del año. Algo similar, quizás sin alcanzar esos niveles de sadismo, ha pasado en Guatemala, Honduras o Brasil en la última década. La escena de hombres apilados y semidesnudos, en una suerte de campo de concentración, que el presidente de El Salvador mostraba como un trofeo a inicios de la pandemia fue igualmente sobrecogedora.

Sin embargo, nada de esto parece sorprendernos lo suficiente porque en América Latina, por desgracia, si algo hemos normalizado es la violencia que, en mayor o menor medida, padecemos los ciudadanos. En las prisiones la situación es más compleja porque, aunque nadie desconoce su calamitoso estado, lo cierto es que seguimos legitimando la existencia de una institución ineficaz, cruel, inhumana y, sobre todo, contraproducente. Si en un lugar las disposiciones normativas son un brindis al sol en toda regla es, precisamente, en el sistema penitenciario.

Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, en El Salvador

El tema, desde luego, va mucho más allá de lo jurídico. Con las cárceles pasa lo que –hablando de la pobreza– decía Bauman: psicológicamente están a suficiente distancia de la rutina de nuestras vidas como para no sentir demasiada preocupación. Por ejemplo, volviendo al caso ecuatoriano, basta leer las reacciones de algunas personas en redes y medios de comunicación para entender lo complejo del problema. Planea la idea de que esto no va de nosotros porque quienes se están matando son otros, son grupos de salvajes delincuentes. Por lo tanto, «Mientras se maten entre ellos» todo estará bien para el resto. Son los mismos comentarios que hubo cuando, hace unos meses en Buenos Aires, se intentó desahogar los sobrepoblados penales o cuando en Costa Rica, en 2016, se reubicaron 1600 presos en centros de semilibertad para reducir el histórico 56% de hacinamiento carcelario al que entonces había llegado.

Es mucho más sencillo pensar que tras los muros que no vemos se está eliminando gente que hizo cosas malas -que mató, que robó, que violó, etc.-. Semejante reduccionismo nos impide encarar lo que se esconde tras el aparato carcelario. En la región, hay cerca de dos millones y medio de personas presas. La inmensa mayoría por delitos asociados a pobreza y exclusión, y esa es una realidad incontestable que hemos preferido ocultar porque lo que no se ve y no se dice, no existe.

Las cárceles latinoamericanas están saturadas de pobres, segregados de una sociedad cuyos círculos de producción y consumo no pudieron absorberlos. Ese debería ser el punto de partida para emprender cualquier proceso de reforma si es que en algún momento logramos poner de acuerdo a aquellos que desde la política tienen la inmensa responsabilidad de hacer algo para que esto cambie. Ese cambio es también cultural porque, en última instancia, tiene que ver con cómo entendemos el castigo y su encaje democrático.

Claro que hay que construir una agenda robusta que busque destrabar los problemas endémicos que compartimos todos los países. Desde la gestión de los centros penales –tradicionalmente desprovistos de suficiente personal para atender los fines que, según desfilan por nuestras constituciones, deberían tener las penas privativas de libertad– hasta la incorporación de sanciones alternativas como sí lo han hecho de manera exitosa otros países como España cuyo sistema penal, para poner por caso, en 2020, elevó en 15% la imposición de medidas sustitutivas al encierro, entre las que destacan trabajos en beneficio de la comunidad, libertades condicionales o vigilancias electrónicas.

Sin embargo, todo ello será insuficiente. Tengo la certeza de que el principal desafío es entender que lo que está pasando en nuestras cárceles es, además, una expresión más de la aporofobia de la que ha hablado Adela Cortina; de extrema gravedad en sociedades cruzadas por la inequidad que las fractura y las rompe. Es un rechazo al pobre llevado a su máximo nivel de cinismo que luego blanqueamos repitiendo que quienes pueblan las cárceles son personas malas. Desde luego que las hay –como las hay fuera– el tema de fondo es que el grueso de la criminalidad que nos golpea se explica no tanto en la maldad como en la exclusión y la marginalidad.

Si como dice la catedrática de la Universidad de Valencia la forma de acabar con la aporofobia es la educación, tenemos un trabajo mayúsculo por delante. Hay que convencer a muchos actores de que, en todas partes –pero en América Latina con especial acento– el encarcelamiento tiene un sesgo de clase innegable. No es buenismo, es decencia. Porque en la medida que consigamos que los valores constitucionales y los principios que orientan la lógica del Estado de Derecho y los derechos humanos no sean sólo declaraciones de buenas intenciones –ni una extravagancia exclusiva para los menos– estaremos más cerca de tener sociedades un poco más decentes. No parar de visibilizar a esos invisibles, ni lo que representan, es también una obligación ética para nuestro tiempo.